von Gustav Nante

Vor 60 Jahren wurden die Wolgadeutschen in der Sowjetunion offiziell rehabilitiert.

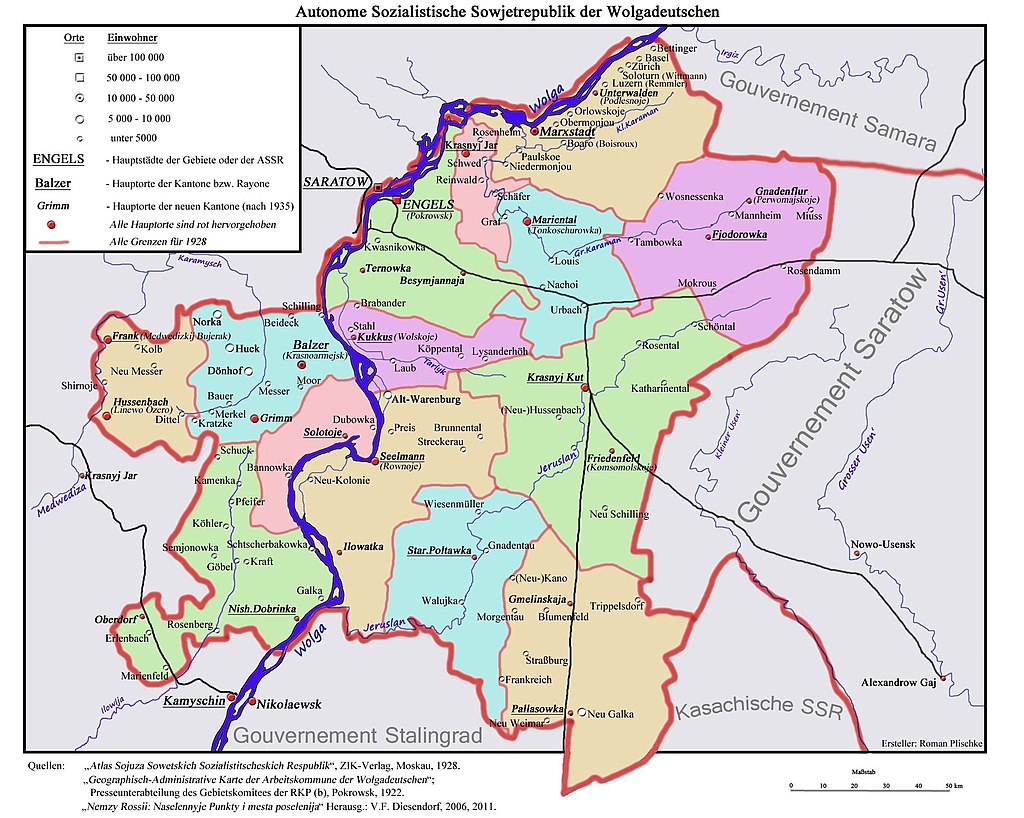

Berlin spielte Tanzmusik: Als die Zuschauer zwischen Minsk und Wladiwostok an diesem Sommerabend die Fernseher einschalteten, drangen deutsche Stimmen an ihr Ohr. Denn der 29. August 1964 gehörte der „Intervision“, dem gemeinsamen Programm realsozialistischer Sender. Daß der Deutsche Fernsehfunk gerade an diesem Tag Altberliner Lieder über den Äther der Sowjetunion ausstrahlte, entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Doch kaum ein Zuschauer konnte es wissen. Ob Konrad Hoffmann im usbekischen Andischan oder Alexander Heckmann im georgischen Batumi die Schlager aus der fernen DDR verfolgten, ist unbekannt. 23 Jahre zuvor war der eine Staatsoberhaupt, der andere Ministerpräsident der Autonomen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen. Nun, an jenem Spätsommertag 1964, verabschiedete das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR hinter verschlossenen Türen den Beschluß „Über die Umsiedlung der Deutschen, die in den Wolgagebieten lebten“. Er bedeutete die verschämte und zunächst geheimgehaltene Rehabilitierung jener rund 367.000 Deutschen, die 1941 in Orten wie Engels, Marxstadt oder Mariental zu Hause waren. Doch gleichzeitig war der Text eine Lüge.

Leid ohne Täter?

Am 28. August 1941 hatte ebenfalls das Präsidium des Obersten Sowjets mit dem Dekret über „Tausende und Zehntausende von Diversanten und Spionen“ den Schlußstrich unter die Geschichte der Wolgarepublik gezogen. Ebenfalls betroffen, wenn auch nicht ausdrücklich genannt, waren praktisch alle deutschen Siedlungen im europäischen Teil der Sowjetunion. Doch 1964 herrschte Tauwetter. Nun schlug das kollektive Staatsoberhaupt neue Töne an. „Das Leben hat gezeigt, daß diese pauschalen Beschuldigungen unbegründet und ein Ausdruck der Willkür unter den Bedingungen des stalinschen Personenkults waren“. Daß der Text zuvor vom Politbüro der KPdSU und Nikita Chruschtschow abgesegnet worden war, steht außer Frage.

Die Zeilen blieben in jenem engen Rahmen, den Chruschtschow auf dem 20. Parteitag für die Entstalinisierung vorgegeben hatte: Schuld am Terror in der Sowjetunion sei einzig und allein der „Woschd“ („Führer“), jedoch keinesfalls dessen Vollstrecker. Im Gegenteil: Den diffamierenden Charakter der Anschuldigungen habe schließlich erst „das Leben“, also der Lauf der Zeit, vor aller Augen deutlich gemacht. Für den Alltag der Überlebenden war der Beschluß kaum von Bedeutung. Ihre formalen Benachteiligungen waren bereits 1956 aufgehoben worden. Die informelle Behandlung der Deutschen als Bürger dritter Klasse hielt auch weiterhin an. Und eine Rückkehr an die Wolga war nicht vorgesehen.

Chruschtschow unter Druck

Weshalb Chruschtschow die Wolgadeutschen erst in der Abenddämmerung seiner Macht rehabilitierte – sechs Wochen später sollte er von Leonid Breschnew gestürzt werden – ist unbekannt. Vielleicht spürte der bauernschlaue Ukrainer die Sprengkraft auch dieser deutschen Frage. Ein Argument seiner innerparteilichen Gegner sei Chruschtschows angeblich zu nachgiebige Politik gegenüber der Bundesrepublik gewesen.

Der Kreml hatte die nach Sibirien und Mittelasien deportierten Deutschen verdrängt, doch keineswegs vergessen. Denn das Thema blieb eine offene Wunde und konnte sogar die Beziehungen der UdSSR zu ihrem ostdeutschen Satelliten belasten. Spätestens 1957 monierten das Ostberliner Außenamt und seine Moskauer Vertretung deutlich die sowjetische Nationalitätenpolitik gegenüber den Deutschen. Denn der Kurs gegenüber den insgesamt 1,6 Millionen Sowjetdeutschen änderte sich nur in Zeitlupe. Bereits 1957 konnten die ebenfalls im Krieg deportierten Völker wie Kalmücken, Inguschen und Tschetschenen in ihre Siedlungsgebiete zurückkehren und erhielten eine Autonomie. Zeitgleich wurden die Deutschen weiterhin nicht einmal in der Großen Sowjetenzyklopädie, dem statistischen Standardwerk der UdSSR, erwähnt. Allerdings erschienen mit „Neues Leben“ und „Rote Fahne“ wieder deutschsprachige Zeitungen.

Hoffnung auf Heimkehr

Viele Opfer der Deportation hatten ihr Schicksal angenommen. Wie Katharina Grauberger, die einst als beste Melkerin der Republik von Stalin empfangen worden und im sibirischen Turuntajewo erneut zur Leiterin einer Staatsfarm aufgestiegen war. Oder Alexander Becker, der bereits 1962 als erster Deutscher nach dem Krieg Abgeordneter im Unionsparlament wurde. Doch die Mehrheit hoffte auf eine Rückkehr an die Wolga. So schrieb die Journalistin Therese Chromowa seit Mitte der 1950er-Jahre regelmäßig Briefe an das Zentralkomitee der KPdSU, im Oktober 1961 auch an Chruschtschow. Der Zeitpunkt schien günstig, denn der 22. Parteikongreß erschütterte sowjetische Gewißheiten. In ungewohnter Schärfe kritisierten die Delegierten den Stalinismus. In ihrem geschickt formulierten Text ging Chromowa auch auf die Übersiedlungen von Deutschen nach Rußland im Jahre 1764 ein. Daher rege sie an, die „Wiederherstellung der Republik und der deutschen Landkreise und Siedlungen in der Ukraine, dem Kaukasus und im Gebiet Leningrad umso schneller zu organisieren, damit die sowjetischen Deutschen im Jahr 1964 den 200. Jahrestag ihres freiwilligen Anschlusses an den russischen Staat feiern können.“

Diese Feier gab es nicht. Doch tatsächlich datiert die Rehabilitierung der Wolgadeutschen auf den August 1964. Zufall oder Absicht? Chruschtschow hat sich bis zu seinem Tod im Jahre 1971 nie zu seiner Politik gegenüber den Wolgadeutschen geäußert. Doch der als emotional geltende Politiker verknüpfte schon einmal einen Jahrestag mit einer politischen Entscheidung. 1654 hatten sich die ukrainischen Kosaken den russischen Zaren unterstellt. Das 300. Jubiläum nutzte der Parteichef, um die Krim von der russischen an die ukrainische Sowjetrepublik zu übergeben. Der Beginn eines Konfliktes, der bis heute anhält.

Tauwetter mit scharfem Wind

Vielleicht war sich Chruschtschow auch der historischen Bedeutung des Jahres 1964 bewußt und wollte sie für eine Kehrtwende in der Politik gegenüber den Wolgadeutschen nutzen. Jedenfalls reisten im Jahr darauf gleich zwei Delegationen der Deportierten nach Moskau, um unter anderem die Wiederherstellung der Autonomie zu fordern. Gelegenheit ergab sich bei einem Empfang durch Staatsoberhaupt Anastas Mikojan. Einer der Teilnehmer war der Aktivist Heinrich Kaiser, der seit dem Ende der 1950er-Jahre in Eingaben an die Behörden, aber auch in Leserbriefen an sowjetische Zeitungen die erneute Errichtung der Wolgarepublik forderte. In dem 40minütigen Gespräch lehnte Mikojan eine territoriale deutsche Autonomie oder zumindest ein geschlossenes deutsches Siedlungsgebiet ab. Doch der Spitzenfunktionär war erkennbar um Entgegenkommen bemüht. So machte er beachtliche Zugeständnisse in kulturellen Fragen. Darunter auch ein Angebot, das in der abgeschotteten Sowjetunion ohne Beispiel blieb, die Deutschen könnten Literatur und Schulbücher aus dem Ausland, der DDR, beziehen.

Das Tauwetter blieb, doch der Wind wurde schärfer. 1967 empfing nur noch ein Mitarbeiter des Zentralkomitees die nun dritte wolgadeutsche Delegation. Das Treffen verlief in geradezu feindseliger Stimmung. „Genosse Stroganow, Sie sind in unseren Angelegenheiten sehr inkompetent“, waren die Abschiedsworte.

Autonomie in Sibirien

Auch wenn die Rückkehr an die Wolga noch bis zum Ende der UdSSR diskutiert wurde – zuletzt vor allem von der Bewegung Wiedergeburt –, blieb die Hoffnung vergeblich. Die zwei während der Agonie des Riesenreiches eingerichteten Autonomen Nationalkreise Asowo und Halbstadt in Sibirien bestehen bis heute, konnten sich jedoch nie zu tatsächlichen Oasen rußlanddeutschen Lebens entwickeln. Von einem anderen Kapitel der deutschen Siedelungsgeschichte künden Orte wie Thälmann, Luxemburg oder Rot-Front in der Nähe der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Deren Bewohner stammten teilweise ebenfalls von der Wolga, waren jedoch bereits im 19. Jh. als Mennoniten in das heutige Kirgisien gezogen.

Ab Mitte der 1970er-Jahre begann der Exodus der Wolgadeutschen. Die Melkerin Katharina Grauberger hat ihn nicht mehr erlebt. Sie starb 1973 in Kasachstan. Therese Chromowa zog 1974 unter Druck der sowjetischen Behörden in die Bundesrepublik, wo sie bis 2004 lebte. Konrad Hoffmann und Alexander Heckmann blieben bis zu ihrem Tod 1977 und 1994 in Usbekistan und Georgien.