von Christoph Bathelt

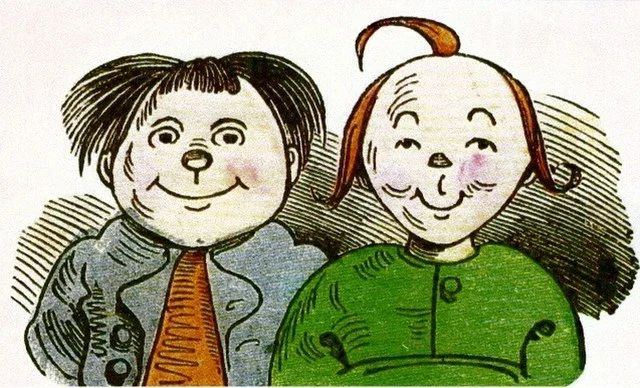

Ach, was muß man oft von bösen

Kindern hören oder lesen!

Wie zum Beispiel hier von diesen,

welche Max und Moritz hießen.

Bald feiern Deutschlands berühmteste Lausejungen ihren stolzen 160. Geburtstag und sind noch immer so populär wie am Anfang ihrer Tage. Wobei sich die Bildergeschichten des im niedersächsischen Wiedensahl geborenen Wilhelm Buschs (1832-1908) am Anfang eher schleppend verkauften. Sein Verleger, Heinrich Richter in München, vertrieb hauptsächlich Kinderliteratur und religiöse Erbauungsbücher – die einhundert Zeichnungen, die Busch ihm präsentierte, fand Richter – nomen est omen – unerhört. Die Geschichten der brutalen Burschen waren weder idyllische Märchen noch zeitkritische Karikaturen, sondern strafbare Handlungen von Kleinkriminellen, mit denen Richter nichts zu tun haben wollte. Für die Einmalzahlung von 1.000 Gulden – heute über 10.000 Euro – für eine Auflage von nur 4.000 Stück überließ der Autor daher sein Werk Richters Kollegen Kaspar Braun – mittlerweile steht die Gesamtauflage vom Max und Moritz bei 20 Millionen.

Allein, was sie der armen Witwe Bolte in den ersten beiden Streichen antaten, erfüllt die Straftatbestände Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Tierquälerei und nicht zuletzt Diebstahl. Dabei sind die Inspirationen der populären Bildergeschichte alles andere als autobiographisch, wohl aber das „Flair“ der norddeutschen Landschaft. Busch war ein eher schüchternes Kind, das „Bangigkeit gründlich studiert“ hatte, regelmäßig von seinem Vater verprügelt wurde und früh seine Familie verlassen mußte. Allerdings fand er im deutlich selbstbewußteren Müllerssohn Erich Bachmann (1832–1907) aus Ebergötzen einen Freund fürs Leben, mit dem er durch die Gegend zog; die Streiche der beiden waren jedoch deutlich harmloser als die im Buch geschilderten. Bekannt ist allerdings die Episode, wie sie die Pfeife eines minderbemittelten Dorfbewohners mit Kuhhaaren stopften. Die Bachmannsche Mühle mit ihrem Räderwerk und Mehlstaub sorgte jedenfalls für viel Inspiration, „rickeracke“, und Busch übernachtete auch später immer wieder gerne in dem alten Haus. Unterricht erhielten die Jungen von Buschs Onkel, Pfarrer Georg Klein. Besonders talentierte Schüler waren sie nicht, und als Student des Polytechnikums in Hannover, aber auch der Kunstakademie Düsseldorf war Wilhelm nicht erfolgreich. Bis Anfang 30 war er von den Zuwendungen seiner Eltern abhängig und lebte ein lange erfolgloses Bohème-Leben in München mit viel Wein und schweren Zigarren, wo er nicht nur malte, sondern sogar komponierte. Er fühlte sich so sehr als Versager, daß er gar an eine Auswanderung nach Brasilien dachte. Durch seine Künstlerkontakte kam er ab 1859 schließlich in Verbindung mit dem Herausgeber der Satirezeitschriften Münchener Bilderbogen und Fliegende Blätter, Kaspar Braun; es begann eine fruchtbare Zusammenarbeit, die Busch endlich eine regelmäßige Erwerbsquelle erschloß.

Viele von Buschs Bildergeschichten richten sich gegen Doppelmoral, Frömmelei und Aberglauben, was auch im Zusammenhang des damaligen Kulturkampfes zu verstehen ist. So wurde sein Heiliger Antonius von Padua wegen „Herabwürdigung der Religion und Erregung öffentlichen Ärgernisses durch unzüchtige Schriften“ angezeigt, in Österreich blieb das Buch sogar bis 1902 verboten. Als viele Menschen in den 1860er-Jahren wegen bitterster Armut nach Amerika auswanderten, ließen die ärmsten davon sogar ihre Kinder zurück, die dann elternlos durch die Gegend streiften, bettelten oder – wie Max und Moritz bei der Witwe Bolte – sich durch Diebstahl ernährten.

Wilhelm Busch selbst, der sich den großen holländischen Malern verpflichtet sah, dessen impressionistische Ölgemälde jedoch wenig erfolgreich waren, sah seine Zeichnungen als „Nürnberger Tand“ und „Schnurrpfeifereien“, für die er sich immer ein wenig genierte – wenn er die Bücher in einer Auslage sah, wechselte er die Straßenseite. Er wurde durch sie dennoch ein gemachter Mann, und als sein Verleger ihm 1905 zum Jubiläum 20.000 Mark schenkte, überließ Busch diesen Betrag zwei Spitälern in Hannover.

Seine Nachwirkung ist beträchtlich: fast sämtliche Werke der damals gerade entstehenden Comicstrips gingen auf ihn zurück, am direktesten die „Katzenjammer Kids“ Hans und Fritz, die der deutschstämmige US-Zeichner Rudolph Dirks ab 1897 entwickelte und die nicht nur aufgrund ihrer Bilder, sondern auch wegen der Sprechblasen als „echte“ Comics gelten. Nicht zuletzt sprachlich bereicherte Busch die deutsche Sprache wie kein zweiter, bzw. bis vielleicht zu seiner kongenialen Nachfolgerin, der Donald-Duck-Übersetzerin Erika Fuchs.