… und lassen Sie sich die Lust daran nicht von jenem Lynchmob vergällen, der sich im Auftrag der Geschichte um die Reinheit Ihrer Seele sorgt! Ach, es bleibt ein Rätsel, warum ausgerechnet diesem Dichter ex post eine glanzvolle Karriere als Lieblingsschurke der vom Tunnelblick Richtung „Nazizeit“ in Bann geschlagenen Putztrupps des nationalen Gedächtnisses zuteil wurde. Fast möchte man’s ja verzeihen, bedenkt man, daß sie von ihm eben nichts zu erhaschen wissen, als daß er zeitweilig „Parteigenosse“ gewesen sei, gelegentlich „Verse für die Nazis“ gemacht habe und dennoch so unverschämt stolz blieb, vom Leser mit der Einladung Abschied zu nehmen: „Reich mir die Hand, bezeuge: Das Abendland / trug letzte Frucht. So schweige, wer reden kann ‥“

Lesen Sie Weinheber, aber machen Sie sich auch selbst nichts vor!

Sollten Sie ihm nahetreten, weil Sie als rechter Apostat – Kornblume, Stecktuch oder Hipsterbrille – in ihm den Gesinnungsgenossen oder gar Spießgesellen grüßten, hätten Sie ihn ebenfalls schon verfehlt. Wenn er in einem einst oft zitierten Gedicht schreibt: „Zu fragen ziemt uns nicht. Uns ziemt zu / fallen; jedwedem auf seinem Schilde“, dann rauscht hier kein „heroischer Realismus“ der Marke Gebr. Jünger auf, aber auch kein nihilistischer Sound à la Benn: „… dennoch die Schwerter halten / vor die Stunde der Welt.“ Nein, da wird ausschließlich die „Sache des Sängers“ verfochten, die Aufgabe des schöpferischen Einzelnen, der das hohe Inbild des Menschen ohne Rücksicht auf das eigene Wohl und Wehe durch die rasende Zeit trägt. Der „Schild“, diese atavistische Metapher, ein Untoter der Phraseologie des modernen Militarismus’, steht hier für die Kunst, das Werk, das Wort, und in diesem Bereich duldet der Dichter keine – gerade auch keine politischen – Illusionen über „des feilen Tages feileres Erbe“. Man kann Einwände gegen ein solches Weltbild hegen, geschenkt, aber ernst nehmen sollte man es unbedingt.

Gedichte für die Ewigkeit

Nachdem das also geklärt ist: Lesen Sie Weinheber, weil er ein großer Künstler ist! Weil er Gedichte hinterlassen hat, die für die Ewigkeit, jedenfalls die der deutschen Sprache, sind und vor denen die Spuren seiner persönlichen Irrungen und Wirrungen verwehen wie all die trüben Dünkel der Nachwelt: „Über alle Maße aber / liebte ich die Kunst. Ich liebte / sie gewisser als mein Dasein. / Tag und Nacht, zu allen Stunden, / träumend, wachend, redend, schweigend, / habe ich die Kunst geliebt.“ Nicht als Schlüsselloch wollen wir solche Sätze benützen, um etwas von den Gespenstern zu erspähen und uns über das gebrochene Leben des Autors – das Übliche: tragische Jugend, Minderwertigkeitsgefühl und Egomanie, Trunksucht, Frauengeschichten – an dessen Poesie heranzuschwindeln. Echte Dichtung – jede, nicht nur diese – erschließt sich nicht über die Psyche des Urhebers, sie führt längst eine ganz andere Existenz kraft ihrer Kunstgestalt.

Fangen Sie besser auch nicht bei Wien wörtlich (1935) an! Sicher, das ist eine geniale Mischung, die am Ende einer denkwürdigen Tradition Altwiener Humoristik steht. Sie ruft mit ihren Rollengedichten, Szenen und Veduten die untergehende Welt dank eines unbändigen Sprachwitzes noch einmal ins blühende Leben zurück. Aber das lenkt ab, weil wir aus Zuneigung für die hier verklärte, inzwischen entglittene Heimat das Leichte für das Wesentliche halten könnten. Fangen Sie lieber bei Kammermusik (1939) an, und lesen Sie darin zunächst den wunderschönen kleinen Zyklus, der den Titel gibt, dazu vielleicht auch noch die warmherzige „Sinfonia domestica“, in der der Dichter seinen inneren und äußeren Lebenskreis abschreitet. Wenden Sie sich dann dem einen oder anderen der Lieder und Gedichte zu, die hier und in den betreffenden Teilen von Adel und Untergang (1934) und Späte Krone (1936) versammelt sind. Beachten Sie neben den berühmten Anthologiestücken wie „Im Grase“, „Notturno“ oder „Still zu wissen …“ auch die zarten Blumengedichte und die stark auf das lautgestalterische Experiment gestimmten Gebilde – „Die Flöte“, „Die Trommel“, „Menschliche Landschaften“ etc. Dann bewegen Sie sich vorsichtig über die pulsierenden Zeitkampf-Strophen voran, z. B. „Zeitloses Lied“, „Einsamstes Selbstgespräch“, „Die Nacht ist groß“, betreten den Zirkel der schonungslos heutigen, dabei vielbezüglich in den Kanon eingebetteten Selbstporträts – die früheren: „Mann von dreißig Jahren“, „Selbstbildnis aus dem Jahre 1926“, „Inferno“ …; die späteren: „Als ich noch lebte ‥“, „Janus“, „Mit fünfzig Jahren“ … – und gelangen so zu den schwierigen Formen, den „antiken Strophen“, Elegien und Hymnen. Für deren anspruchsvolle Sprachlichkeit muß man sich erst Voraussetzungen schaffen, die keine Schule mehr lehrt. Der auf den gegenwärtigen Literaturbegriff Geeichte, der wirkliches, dichtes Pathos nicht mehr erträgt und Gebundenheit nicht erst in der Kunst als Zumutung empfindet, pflegt sich mit Weghören oder Bespötteln zu behelfen, und es ist ihm fast nicht zu verdenken.

Auch da empfiehlt sich: Nehmen Sie sich zunächst einige Gedichte mit allgemeinmenschlichem Thema vor, sublime Sprachkunstwerke wie „Mit halber Stimme“, „An den Bruder“, „An die Gefährtin“ beispielsweise, und probieren Sie erst dann auch von den sogenannten vaterländischen, also irgendwie doch „politischen“: „Schatten des Übergangs“, „Künstler und Volk“ oder „Der verlorene Sohn“. Jene scheinen bei aller Schwermut zugänglicher, ein vertrauterer Kosmos, diese in ihrem hohen Schwung dennoch verschlossen, mitunter befremdlich. Prachtvoll sind sie aber alle! Und wenn Sie schließlich mutig bei den großen Zyklen halten, den Sonettenkränzen auf Michelangelo-Gedichte etwa, – „Von der Kunst und vom Künstler“ und „An die Nacht“, 1935/36 –, der Heroischen Trilogie (1930/31) mit ihrer ebenso strengen wie weitläufigen Architektur oder gar den gläsernen „Vierzig Oden“ von Zwischen Göttern und Dämonen (1937/38), – dann hat sich Ihnen ein Reichtum aufgetan, der Sie so leicht nicht wieder ins Alltägliche entweichen läßt.

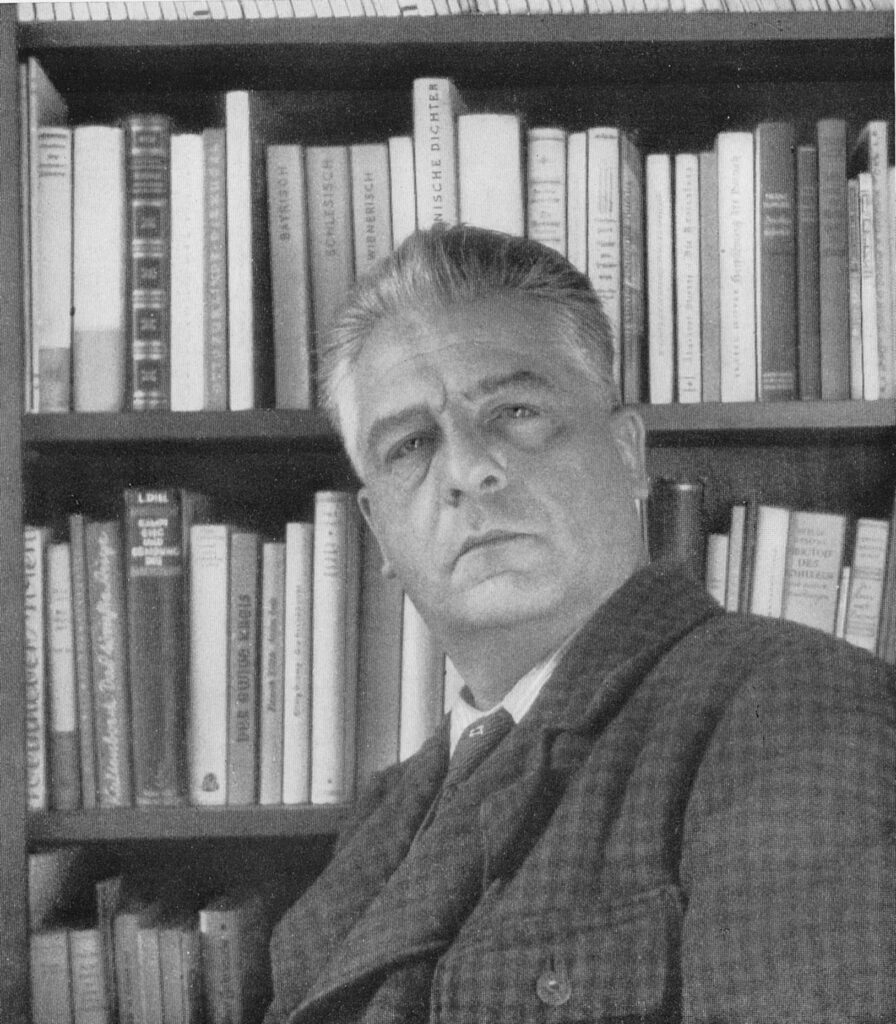

Vor acht Dezennien also, am 8. April 1945, starb der Wiener Lyriker Josef Weinheber. Auch sein Morphiumtod im 54. Lebensjahr, über den man sich bis heute gern das Maul zerreißt, hat wohl weit weniger mit den politischen Umständen zu tun, als empfindsame Gemüter vertragen. Aber daß er sich einem mächtigen Schlaf übergab, aus dem er nicht mehr geweckt werden konnte, entbehrt nicht der tieferen, ja tiefsten Bedeutung. Der Zustand der Passage zwischen Sein und Nichtsein galt ihm von jeher als das Tor zum eigentlichen Ereignis: „Du gabst im Schlafe, Gott, mir das Gedicht. / Ich werde es im Wachen nie begreifen. / Nachbildend Zug um Zug das Traumgesicht, / nur sehnen kann ich mich und Worte häufen.“

Christoph Fackelmann