von Caroline Sommerfeld

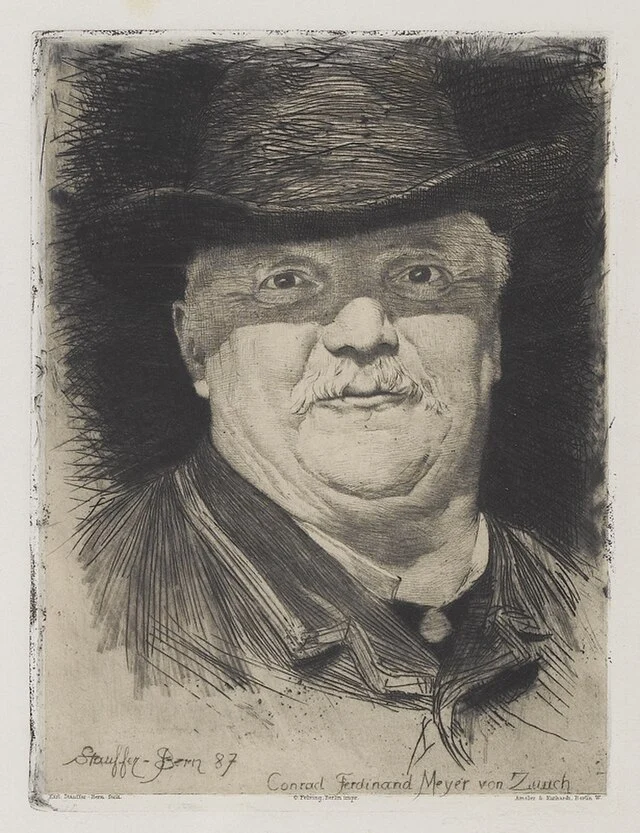

Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) entstammte einer Schweizer Patrizierfamilie aus der Ortschaft Kilchberg bei Zürich. Einige Jahre seiner Jugend lebte er in Lausanne, wo er so gut Französisch lernte, daß er aus der Fremdsprache übersetzte und sich überlegte, französischer Schriftsteller zu werden oder eine akademische Laufbahn als Romanist einzuschlagen. Dies mag als ein erster Hinweis auf das schwankende Gemüt dieses Mannes gelten, der seine innere Zerrissenheit auch in den „unerhörten Begebenheiten“ in der europäischen Geschichte und in der Gegenwart des ausgehenden 19. Jh. wiedergespiegelt sah. Doch bevor er überhaupt zu schreiben begann, mußte er fast vierzig Jahre alt werden. Der Gedichtband Zwanzig Balladen von einem Schweizer erschien 1864, der Stuttgarter Verleger hatte dafür allerdings einen beträchtlichen Finanzierungsbeitrag des wohlhabenden Verfassers verlangt. Meyer war damals noch keineswegs der Großschriftsteller, als der er uns heute erscheint. Wenn er in seiner Autobiographischen Skizze 1876 schreibt, er habe nach Studienversuchen in Literatur und römischem Recht Jahre mit „isolierten Privatstudien“ zugebracht, und er bildete seine „Kenntnisse in den alten Sprachen und der Geschichte aus, zeichnete und machte poetische Versuche“, dann umreißt er damit ziemlich genau seine verlängerte Jugendzeit.

Schwere familiäre Vorbelastung

Leisten konnte er sich diesen Wandel durch eine Erbschaft von dritter Seite und das Vermögen seines Vaters, des Regierungsrates Ferdinand Meyer, den Conrad früh verlor. Die Mutter hätte man vor hundert Jahren hysterisch genannt, heute spräche man vielleicht von einer Borderlinepersönlichkeit, ihr Leben endete im Selbstmord – diese seelische Konstitution vererbte sie ihrem Sohn, der kaum zwanzig Jahre alt war, als er das erste Mal wegen schwerer Depressionen behandelt wurde. Mehrere Jahre hatte er sich oft nur bei Nacht aus dem Zimmer hinausbegeben und Selbstmordgedanken gehegt. Seine Mutter betrachtete ihren Sohn nach erfolglosen Versuchen, ihn zum Jurastudium zu drängen, als totalen Versager.

Der Glaube in Conrad Ferdinands Elternhaus war herrnhutisch-pietistisch, eine besonders strenge Form des Protestantismus’, der damals in der Schweiz teilweise extreme Blüten trieb. Bei Elisabeth Meyer, der Mutter, realisierte er sich in karitativer Werkgerechtigkeit und in weltfeindlicher Askese: Die künstlerischen Neigungen des Sohnes verfolgte sie als ruhmsüchtigen Egoismus und weltliche Eitelkeit unerbittlich. Der junge Mann begab sich auf Anraten von Ärzten schließlich in die Nervenheilanstalt Préfargier am Neuenburgersee, wo er sowohl von seiner Mutter Abstand zu nehmen lernte als auch eine erste Liebe fand. Aber auch diese Romanze wußte die Mutter noch zu torpedieren. Als sie 1856 Selbstmord beging, wurden „Meyer und seine Schwester Elisabeth, genannt Betsy, ein zweites Mal geboren“, wie der Literaturwissenschaftler Wolfgang Ignée es ausgedrückt hat. Conrad Ferdinand und seine Schwester lebten fortan bis zur Heirat des Schriftstellers zusammen. Die Schwester war ähnlich karitativ tätig, wie es die Mutter war, sie blieb ledig, förderte aber auch die Kunst ihres Bruders, indem sie ihm beispielsweise den ersten Autorenvertrag aushandelte und im Alter dessen Werkausgabe betreute.

Hin- und hergerissen zwischen französischem und deutschem Kulturkreis

Meyers Erzählungen und viele Balladen umkreisen immer wieder die Religionsspaltung und deren unüberbrückbare Tragik – protestantisches Eiferertum war ihm fremd, wohl gewarnt durch das Beispiel seiner Herkunftsfamilie. Da er lange im frankophonen Teil seiner Heimat gelebt hatte, stürzte ihn der deutsch-französische Krieg 1870/71 in einen tiefen Zwiespalt, der erneut von depressiven Episoden begleitet war. Nach dem deutschen Sieg entschied er sich für die deutsche Literatur und wurde darin neben seinem Landsmann Gottfried Keller und dem Österreicher Adalbert Stifter zu einem der größten literarischen Realisten.

„Ich bediene mich der Form der historischen Novelle einzig und allein, um meine Erfahrungen und meine persönlichen Gefühle darin niederzuschreiben. Auf diese Weise bin ich unter einer sehr objektiven und außerordentlich künstlerischen Form in Wirklichkeit ganz individuell und subjektiv“, schrieb er später an seinen Leipziger Verleger. C. F. Meyer prägte eine Spielart des realistischen Prinzips, welche er „objective Kunst“ nannte, und die darin besteht, direkte Wertungen zu vermeiden, die Figuren sich gegenseitig relativieren zu lassen und häufig die Beweggründe ihres Verhaltens auszusparen. Im Gegensatz zu den meisten Zeitgenossen analysierte Conrad Ferdinand Meyer seine Figuren nicht, sondern zog es vor, ihr Bewußtsein in Mienen und Gebärden, Situationen in zitierten historischen oder fiktiven Kunstwerken zu spiegeln und Charaktere durch andere Figuren oft in widersprüchlicher Weise schildern zu lassen.

Bereits in seiner ersten Novelle, Das Amulett (1873), wählte er als höchst dramatischen Stoff die Bartholomäusnacht. Diese heute in den Schulen beliebteste seiner Erzählungen weist zwar bei weitem noch nicht die Virtuosität der späteren Werke auf, aber doch typische Merkmale seines Schreibens, besonders die versteckte, vielfach nicht bemerkte Ironie. Der Held und Ich-Erzähler, ein selbstgerecht bornierter Calvinist, hält sich für einen von der Vorsehung Auserwählten, weil er heil durch die Wirren der Mordnacht kommt. Höchstens der Leser stellt die sich dabei ergebenden Widersprüche fest und daß er sein Leben tatsächlich der liebenden Aufopferung seines Freundes verdankt, eines Katholiken, dessen Vertrauen auf die Hilfe der Gottesmutter vom Erzähler als Aberglaube rundheraus ausgeschlagen wird. Im Jürg Jenatsch (1874 bzw. 1876), stellte der Schriftsteller die sogenannten Graubündner Wirren dar. In dieser Novelle schrieb er „Regionalgeschichte zur Weltgeschichte hinauf“, so Wolfgang Ignée.

„Einfachheit, Verknappung der Sprache, volksnaher Ton“

Conrad Ferdinand Meyers Gedichte, die er selbst liebevoll seine „Sächelchen“ genannt hat, sind ebenfalls realistisch in dem Sinne, daß sie die Motive und Themen entpersönlicht und subjektive Stimmungen in historische, fremdländische und volksliedhafte Formen kleiden. „Der römische Brunnen“ ist eines seiner bekanntesten Gedichte; vom ganz konkreten antiken Wasserspiel sind Übertragungen zu geistigen Gebilden leicht möglich: überquellende Fülle, dialektischer Dreischritt, Lebensstrom. „Eppich“ nimmt den Efeu, der ein altes Haus bedeckt, zum Gegenstand und hüllt die klassische Allegorie – die jungen und alten Blätter der Pflanze dienen als Vergleich zu den dunklen und hellen Elementen des menschlichen Lebens – in einen leichtfüßigen Dialog.

Die vielen, vor allem dem Spätwerk zuzurechnenden Balladen des Dichters kommen sehr oft im Gewand der Historie daher. Gegen den Vorwurf der Theatralik und des Pathos’ bemerkt der bereits zitierte Germanist Wolfgang Ignée – einer Gefahr, die Meyer selbst durchschaut habe – wappnete er sich mit „Einfachheit, Verknappung der Sprache, ja mit einem volksnahen Ton. Auch solche Bemühung hebt Meyer schließlich weit über den Historismus seiner Zeitgenossen (…) und macht ihn zu unserem Zeitgenossen.“

Tragische letzte Jahre

1875 heiratete der Dichter Johanna Luise Ziegler (1837–1915), die eine Tochter des Zürcher Stadtpräsidenten Paul Carl Eduard Ziegler war, wodurch Meyer in die „besseren Kreise“ aufstieg. Im Verlauf des Jahres 1877 zog er nach Kilchberg zurück, wo er bis zu seinem Lebensende wohnte. 1879 wurde die Tochter Luise Elisabetha Camilla geboren, die 1936 wie ihre Großmutter Selbstmord beging. Der nun betriebsam schriftstellerisch Tätige hatte sich vorgestellt, er würde auch nach der Eheschließung weiterhin mit seiner Schwester zusammen wohnen, mindestens die jahrzehntelang eingespielte Arbeitsgemeinschaft fortsetzen. Die Gattin unterbrach jedoch wohl aus Eifersucht diese Beziehung, ohne sie ersetzen zu können und setzte, pragmatisch veranlagt wie sie war, einen Vetter als Sekretär für Conrad Ferdinand ein. 1887 begann Meyer an einer rätselhaften Erkrankung zu leiden, die sich als Vorbotin seines späteren Zusammenbruchs deuten läßt. 1892 wurde er in die Heilanstalt Königsfelden im Kanton Aargau eingeliefert, wo eine senile Melancholie diagnostiziert wurde. 1893 nahm die Gattin den geistig und physisch schwer Geschwächten wieder zu sich in ihre Obhut nach Kilchberg, doch nur, damit er noch einige Jahre völlig passiv dahinleben sollte. Bei der Lektüre eines Goethe-Aufsatzes erlöst ihn am 28. November 1898 ein Herzschlag. Meyers Grabstein befindet sich auf dem Kilchberger Friedhof. Sein Wohnhaus beherbergt als „C.-F.-Meyer-Museum“ heute auch das Arbeitszimmer des einstigen Hausbesitzers mit Mobiliar, Bibliothek, Bildern und einigen persönlichen Utensilien.

Conrad (Ferdinand) Meyer, geboren den 12. Oktober 1825 in Zürich, Sohn des Regierungsrathes Dr. Ferdinand Meyer, hat nach Abrede mit einem zweiten, gleichen Familien- und Vornamen tragenden schweizerischen Dichter, um die beständige Verwechslung zu vermeiden, dem eigenen Vornamen den des Vaters beigesetzt. Den Vater verlor er schon 1840 und wurde durch eine fast überzarte Mutter von seltener Liebenswürdigkeit und Begabung erzogen, durchlief dann das Gymnasium seiner Vaterstadt, wo das Fach der deutschen Literatur durch Friedrich Haupt und den gewissenhaften Ettmüller vertreten war, welche beide Meyers Freunde geblieben sind. Hierauf verlebte er ein glückliches Jahr in Lausanne, froh, das ihm wenig zusagende Studium der Jurisprudenz, die als Lebensberuf für ihn vorgesehen war, so lang als möglich hinauszuschieben. Dann, nach bestandenem Maturitätsexamen, machte er sich auf der zürcherischen Universität an das Studium der Pandekten, entdeckte aber bald, daß er dazu keinen Beruf habe, und überließ sich, da sich ihm unter den damaligen Umständen und bei seiner einseitig künstlerischen Anlage keine andere lohnende Lebensaussicht darbot, und bei einem gewissen Mangel an selbstbestimmender Initiative, einer fast gänzlichen Muthlosigkeit. Lange Jahre brachte er in isolierten Privatstudien zu, bildete seine Kenntnisse in den alten Sprachen und der Geschichte aus, zeichnete und machte poetische Versuche, die aber aus Mangel an Berührung mit Vorbildern und Mitstrebenden bei vielleicht glücklichen Motiven in der Ausführung etwas Willkürliches und Unvollendetes behielten. Diese lange Abgeschlossenheit begann zuletzt trotz einer übrigens glücklichen und elastischen Konstitution ungünstig auf seine Nerven zu wirken. Der Rath eines Arztes entriß ihn dieser Lebensweise und den heimischen Verhältnissen. Hier ist der Wendepunkt seines Lebens. Die leichtere Atmosphäre in Lausanne und Genf, wohin er sich zunächst zu den Freunden seiner Familie wandte, und die fast väterliche Aufnahme, die er in dem gastfreien Hause des Geschichtschreibers Ludwig Vulliemin fand, ließen ihn aufthauen. Der raschere Austausch der Gedanken und die neuen geselligen Beziehungen lehrten ihn Seiten seines Wesens kennen, die ihm bis jetzt verborgen geblieben waren. Hier hat er die französische Sprache und Literatur mit Vorliebe studiert, Thierry’s Récits des temps mérovingiens und Anderes in’s Deutsche übersetzt und seine ersten Balladen gedichtet. Dabei verlor er aber etwas vom Gefühl seiner in ihrer Fülle der französischen Knappheit entgegengesetzten Muttersprache, und die Balladen in ihrer ersten Gestalt tragen die Spur dieser zeitweisen Entfremdung an sich. Auch ein längerer Aufenthalt in Paris fällt in diese Zeit. Die Schönheit der Form ging ihm eigentlich erst später auf, als er, in seine Vaterstadt zurückgekehrt, mit deutschen Freunden in nahe Beziehung trat, sowie durch wiederholte Reisen nach Italien. Das Jahr 1870, unter dessen Inspiration er „Huttens letzte Tage“ schrieb, hat ihn den deutschen Schriftstellern eingereiht.

(Autobiographische Skizze, 1876)

Endlich tauchte ein Wanderer auf. Aus der westlichen Talschlucht heransteigend, folgte er den Windungen des Saumpfades und näherte sich der Paßhöhe. Ein Bergbewohner, ein wettergebräunter Gesell, war es nicht. Er trug städtische Tracht, und was er auf sein Felleisen geschnallt hatte, schien ein leichter Ratsdegen und ein Ratsherrenmäntelchen zu sein. Dennoch schritt er jugendlich elastisch bergan und schaute sich mit schnellen klugen Blicken in der ihm fremdartigen Bergwelt um.

Jetzt erreichte er die zwei römischen Säulen. Hier entledigte er sich seines Ränzchens, lehnte es an den Fuß der einen Säule, wischte sich den Schweiß mit seinem saubern Taschentuche vom Angesicht und entdeckte nun in der Höhlung der andern den kleinen Wasserbehälter. Darin erfrischte er sich Stirn und Hände, dann trat er einen Schritt zurück und betrachtete mit ehrfurchtsvoller Neugier sein antikes Waschbecken. Schnell bedacht zog er eine lederne Brieftasche hervor und begann eifrig die beiden ehrwürdigen Trümmer auf ein weißes Blatt zu zeichnen. Nach einer Weile betrachtete er seiner Hände Werk mit Befriedigung, legte das aufgeschlagene Büchlein sorgfältig auf sein Felleisen, griff nach seinem Stocke, woran die Zeichen verschiedener Maße eingekerbt waren, ließ sich auf ein Knie nieder und nahm mit Genauigkeit das Maß der merkwürdigen Säulen.

„Fünfthalb Fuß hoch“, sagte er vor sich hin.

„Was treibt Ihr da? Spionage?“ ertönte neben ihm eine gewaltige Baßstimme.

Jäh sprang der in seiner stillen Beschäftigung Gestörte empor und stand vor einem Graubarte in grober Diensttracht, der seine blitzenden Augen feindselig auf ihn richtete.

Unerschrocken stellte sich der junge Reisende dem wie aus dem Boden Gestiegenen mit vorgesetztem Fuße entgegen und begann, die Hand in die Seite stemmend, in fließender, gewandter Rede:

„Wer seid denn Ihr, der sich herausnimmt, meine gelehrte Forschung anzufechten auf Bündnerboden, id est in einem Lande, das mit meiner Stadt und Republik Zürich durch wiederholte, feierlichst beschworene Bündnisse befreundet ist? Ich weise Euern beleidigenden Verdacht mit Verachtung zurück. Wollt Ihr mir den Weg verlegen?“ fuhr er fort, als der andere, halb verblüfft, halb drohend, wie eingewurzelt stehen blieb. „Sind wir im finstern Mittelalter oder zu Anfang unseres gebildeten siebzehnten Jahrhunderts? Wißt Ihr, wer vor Euch steht?… So erfahrt es: der Amtsschreiber Heinrich Waser, Civis turicensis.“ „Narrenpossen!“ stieß der alte Bündner zwischen den Zähnen hervor.

„Laß ab von dem Herrn, Lucas!“ ertönte jetzt ein gebieterischer Ruf hinter den Felstrümmern rechts vom Wege hervor und der Zürcher, der unwillkürlich dem Klange der Stimme seewärts sich zuwandte, gewahrte nach wenigen Schritten den mittäglichen Ruheplatz einer reisenden Gesellschaft.

Neben einem aus dunklen Augen blickenden, kaum dem Kindesalter entwachsenen Mädchen, das im Schatten eines Felsens auf hingebreiteten Teppichen saß und ausruhte, stand ein stattlicher Kavalier, denn das war er nach seiner ganzen Erscheinung, trotz des schlichten Reisegewandes und der schmucklosen Waffen. Am Rande des Sees grasten die des Sattels und Zaumes entledigten Rosse der drei Reisenden.

Der Zürcher ging, die Gruppe scharf ins Auge fassend, mit immer gewissern Schritten auf den bündnerischen Herrn zu, während ein mutwilliges Lachen die Züge des blassen Mädchens plötzlich erhellte.

Jetzt zog der junge Mann gravitätisch den Hut, verneigte sich tief und begann:

„Euer Diener, Herr Pom…“, hier unterbrach er sich selbst, als stiege der Gedanke in ihm auf, daß der Angeredete seinen Namen auf diesem Boden vielleicht zu verheimlichen wünsche.

„Der Eurige, Herr Waser“, versetzte der Kavalier. „Scheut Euch nicht, den Namen Pompejus Planta zwischen diesen Bergen herzhaft auszusprechen. Ihr habt wohl vernommen, daß ich auf Lebenszeit aus Bünden verbannt, daß ich vogelfrei und verfemt bin, daß auf meine lebende Person tausend Florin und auf meinen Kopf fünfhundert gesetzt sind und was dessen mehr ist. Ich habe den Wisch zerrissen, den das Thusnerprädikantengericht mir zuzuschicken sich erfrecht hat. Ihr, Heinrich, das weiß ich, habt nicht Lust, den Preis zu verdienen! Setzt Euch zu uns und leert diesen Becher.“ Damit bot er ihm eine bis zum Rande mit dunklem Veltliner gefüllte Trinkschale.

Nachdem der Zürcher einen Augenblick schweigend in das rote Naß geschaut, tat er Bescheid mit dem wohlüberlegten Trinkspruche: „Auf den Triumph des Rechts, auf eine billige Versöhnung der Parteien in altfrei Rhätia, – voraus aber auf Euer Wohlergehen, Herr Pompejus, und auf Eure baldige ehrenvolle Wiedereinsetzung in alle Eure Würden und Rechte!“

„Habt Dank! Und vor allem auf den Untergang der ruchlosen Pöbelherrschaft, die jetzt unser Land mit Blut und Schande bedeckt!“

„Erlaubt“, bemerkte der andere vorsichtig, „daß ich als Neutraler mein Urteil über die verwickelten Bündnerdinge einigermaßen zurückhalte. Die vorgefallenen Formverletzungen und Unregelmäßigkeiten freilich sind höchlich zu beklagen und ich nehme keinen Anstand, sie auch meinerseits zu verdammen.“

„Formverletzung! Unregelmäßigkeit!“ brauste Herr Pompejus zornig auf, „das sind gar schwächliche Ausdrücke für Aufruhr, Plünderung, Brandschatzung und Justizmord! Daß ein Pöbelhaufe mir die Burg umzingelt oder eine Scheuer in Brand steckt, davon will ich noch nicht viel Aufhebens machen. Man hat mich ihnen als Landesverräter vorgemalt und sie so gegen mich verhetzt, daß ich ihnen einen bösen Streich nicht verarge. Aber daß diese Hungerleider von Prädikanten einen Gerichtshof aus der Hefe des Volks zusammenlegen, mit der Folter hantieren und mit Zeugen, die verlogener sind als die falschen Zeugen in der Passion unsers Heilandes, – das ist ein Greuel vor Gott und Menschen.“

(aus Jürg Jenatsch, 1876)

Aufsteigt der Strahl und fallend gießt

Er voll der Marmorschale Rund,

Die, sich verschleiernd, überfließt

In einer zweiten Schale Grund;

Die zweite gibt, sie wird zu reich,

Der dritten wallend ihre Flut,

Und jede nimmt und gibt zugleich

Und strömt und ruht.

(Der römische Brunnen, 1882)

Eppich, mein alter Hausgesell

Du bist von jungen Blättern hell

Dein Wintergrün, so still und streng

Verträgt sichs mit dem Lenzgedräng?

– „Warum denn nicht? Wie meines hat

Dein Leben alt und junges Blatt

Eins streng und dunkel, eines licht

Von Lenz und Lust! Warum denn nicht?“

(Eppich, 1882)